○茨城町認可外保育施設指導監督実施要綱

平成27年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表7の3の項の規定により,本町が処理することとなる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって,法第35条第4項の認可を受けていない施設(法第58条の規定により認可を取り消されたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)について,法第59条各項に基づく調査及び指導監督等に関し必要な事項を定め,これらの施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(1) 届出対象施設 認可外保育施設のうち,法第59条の2第1項に基づく届出が必要である施設をいう。

(2) 届出対象外施設 認可外保育施設のうち,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第49条の2の規定により法第59条の2第1項に基づく届出の対象外となる施設をいう。

(3) ベビーホテル 認可外保育施設のうち,次のいずれかを常時,運営しているものをいう。ただし,ウの「一時預かり」については,本町が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上占めている場合をいう。

ア 午後8時以降の保育

イ 宿泊を伴う保育

ウ 一時預かり

(4) 指導監督指針 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める「認可外保育施設指導監督の指針」をいう。

(5) 指導監督基準 前号の指導監督指針の別添として定める「認可外保育施設指導監督基準」をいう。

(指導監督の指針及び基準)

第3条 指導監督指針及び指導監督基準は,別に定めがあるものを除くほか,本町が認可外保育施設に対し調査及び指導監督を行う際の指針として適用する。ただし,1日に保育する児童が5人以下である小規模な施設について,町長が認めた場合は,指導監督基準の一部を適用しないことができる。

(事前指導)

第4条 町長は,認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合又は認可外保育施設の設置の情報を得た場合は,法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明し,指導監督の遵守を求めるものとする。

(開設の届出)

第5条 認可外保育施設の設置者は,法第59条の2第1項の規定により,町長に届け出なければならない。

2 前項により,届け出た事項に変更を生じたとき又は当該保育事業を休止若しくは廃止するときは,町長に届け出なければならない。

(報告徴収)

第6条 町長は,認可外保育施設の設置者又は管理者に対して,少なくとも年1回以上定期に,文書により回答期限を付して,施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。

2 町長は,あらかじめ認可外保育施設の設置者又は管理者に命じ,次の事項について報告を求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において,死亡事案,重症事故事案,食中毒事案等重大な事故が発生した場合の事故の概要等

(2) 当該施設に週のうち概ね5日間程度以上入所している児童がいる場合の当該児童の氏名,住所及び家庭の状況等

(対象の把握)

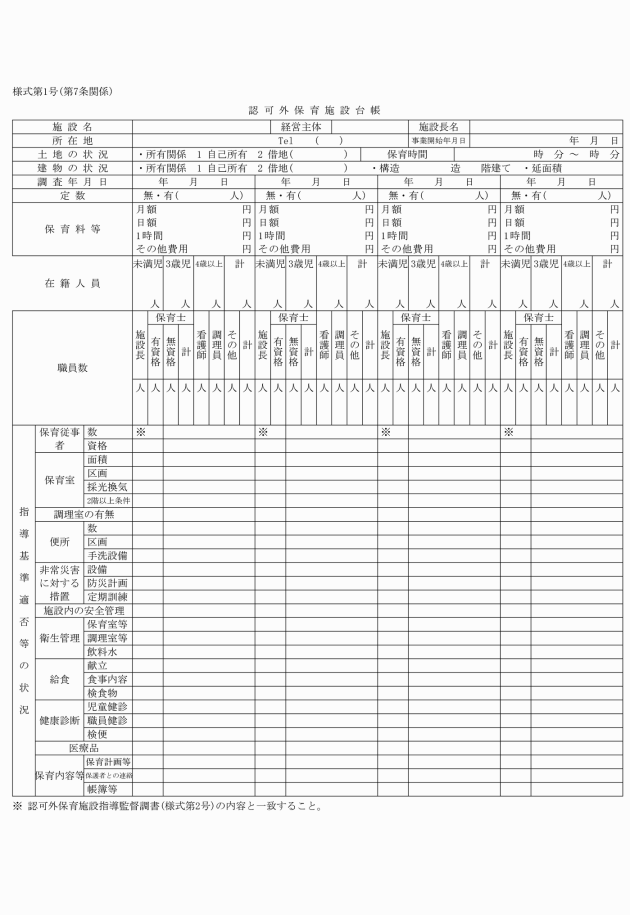

第7条 町長は,町内に所在する認可外保育施設の把握に努めるものとし,所在の判明した認可外保育施設については,これを「認可外保育施設台帳」(様式第1号)に登載するものとする。

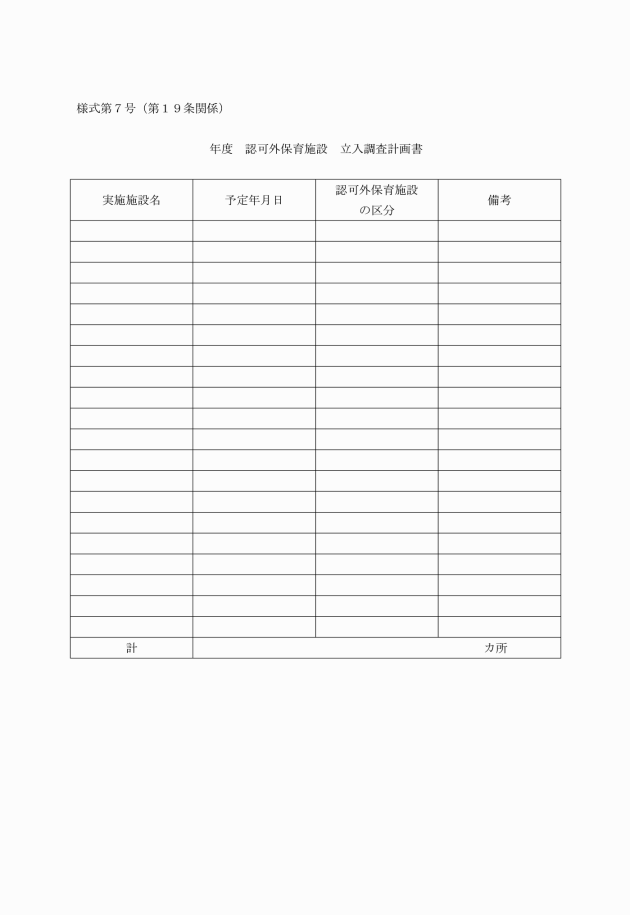

(通常の立入検査)

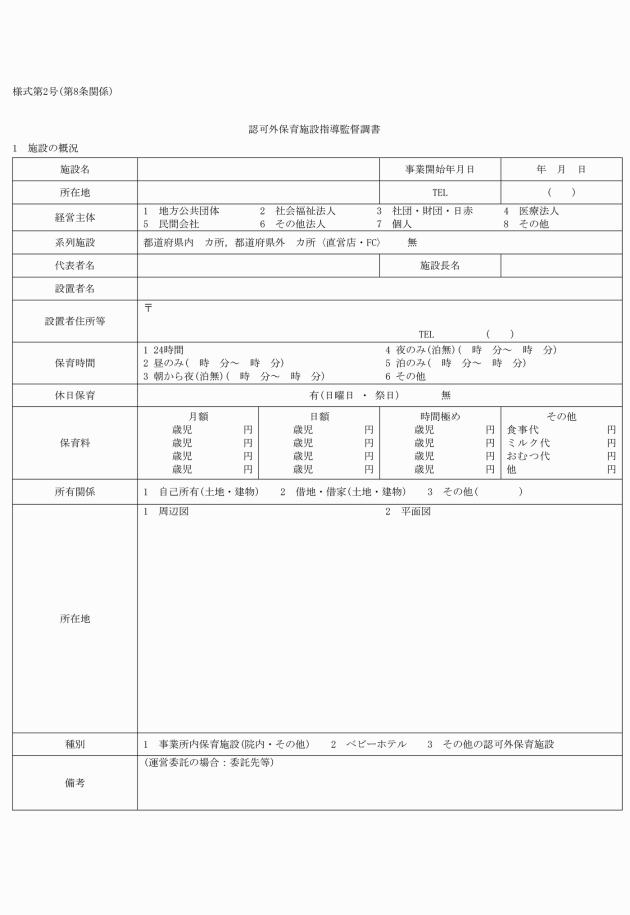

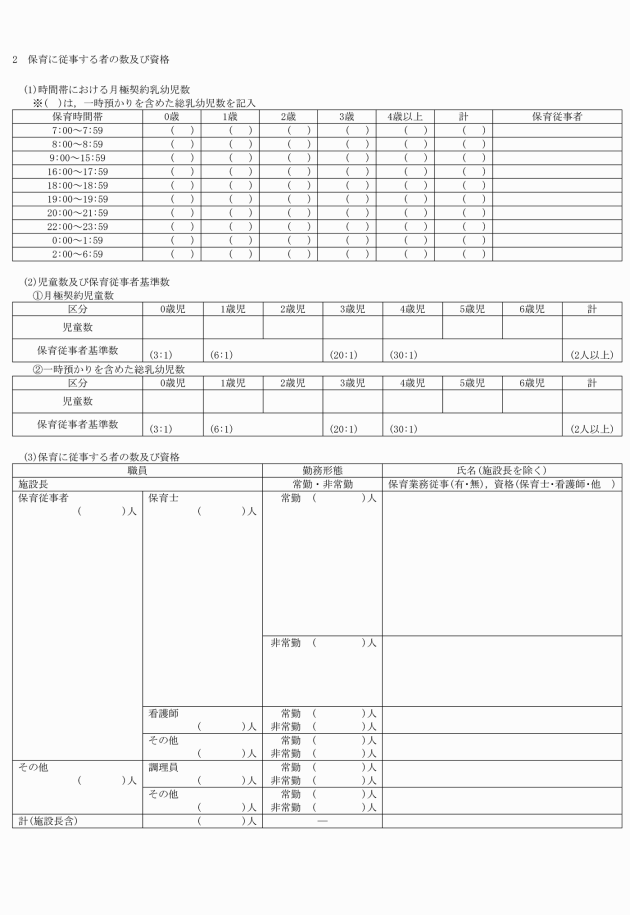

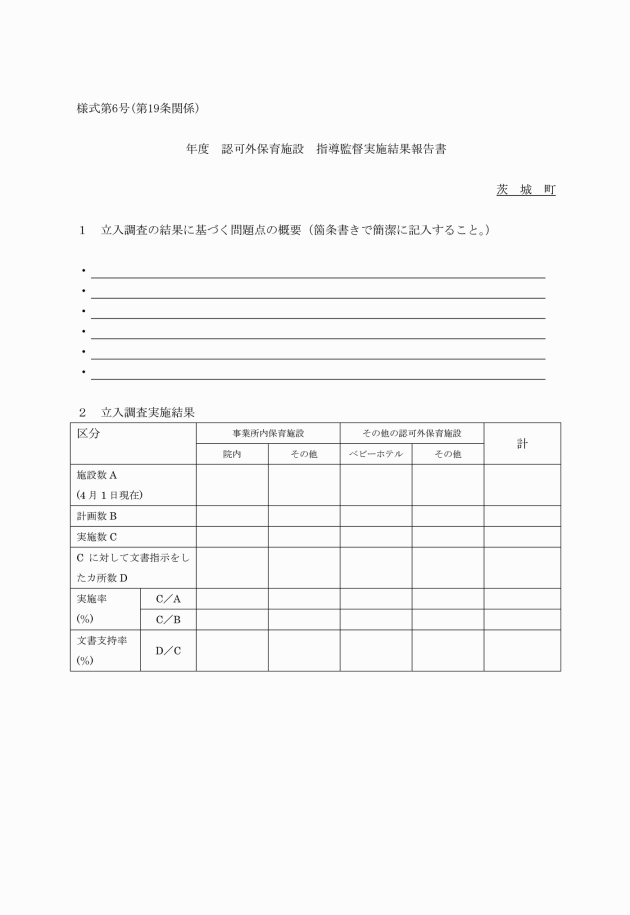

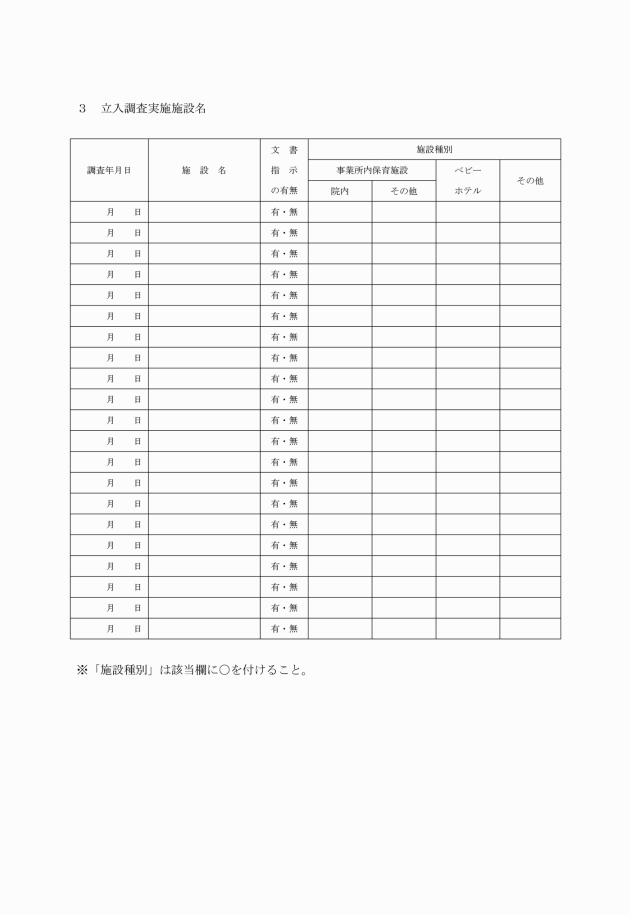

第8条 町長は,法第59条第1項の規定による認可外保育施設に対するその設備若しくは運営について,別紙「認可外保育施設に対する指導監督基準」(以下「指導監督基準」という。)に適合しているか否かを確認するため必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を次の頻度により実施するものとする。ただし,届出対象施設以外の施設については,適宜実施するものとする。

(1) ベビーホテル 年1回

(2) その他の認可外保育施設 概ね1年に1回

(3) 事業所内保育施設(院内保育施設を含む。) 概ね2年に1回

2 前項に規定する場合のほか,町長は,必要があると認めるときは,随時認可外保育施設に対し報告を求め又は立入調査を行うものとする。

3 立入調査は,2名以上の職員をもって行い,必要に応じ専門的知識を有する者を同行させるものとする。なお,立入調査を行う職員(以下「調査員」という。)は,法第59条第1項に定めるその身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。証票の様式は,省令第49条第2項に規定する様式とする。

5 立入調査における調査,質問等は設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが,必要に応じて,保育従事者からも事情を聴取するものとする。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は,利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。

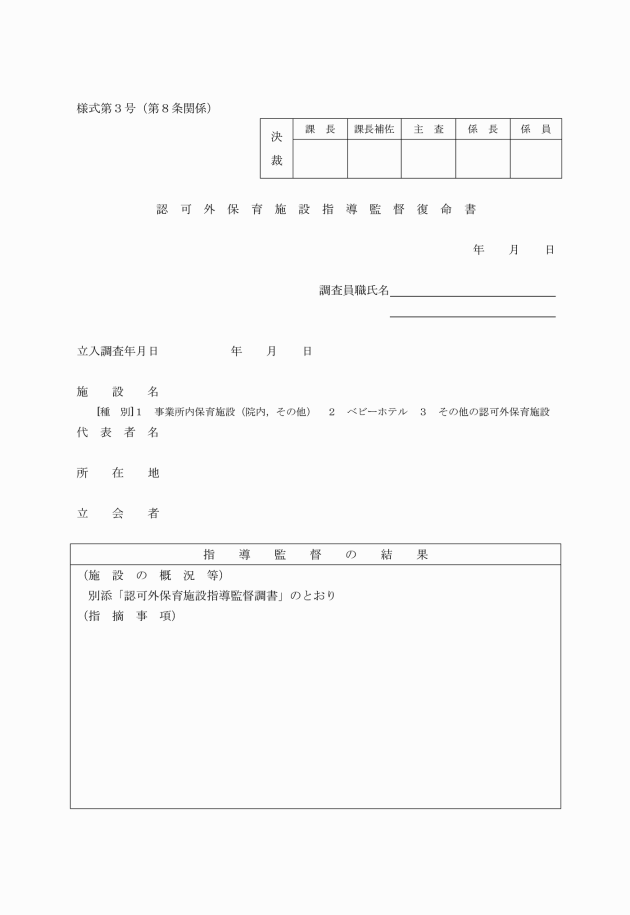

(結果報告)

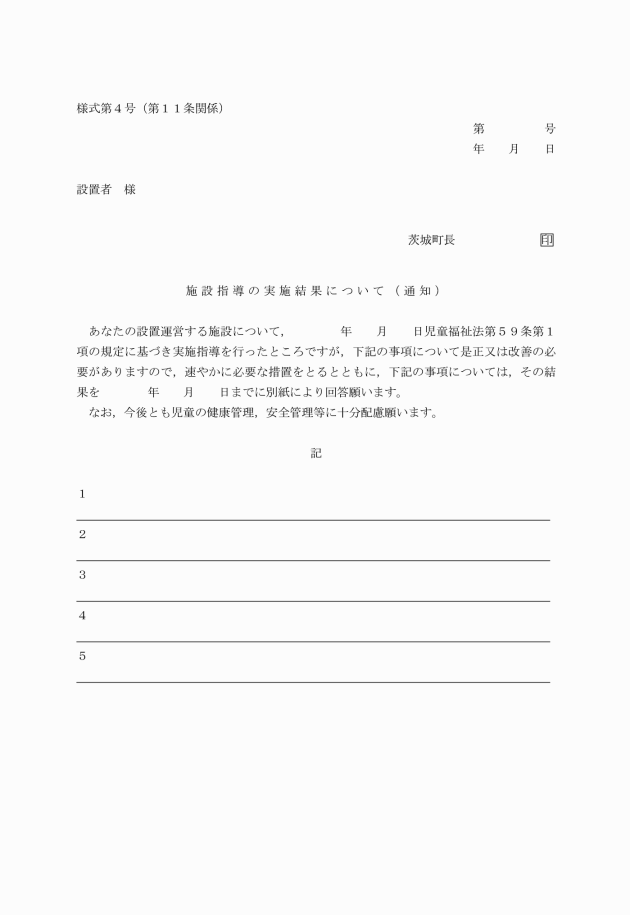

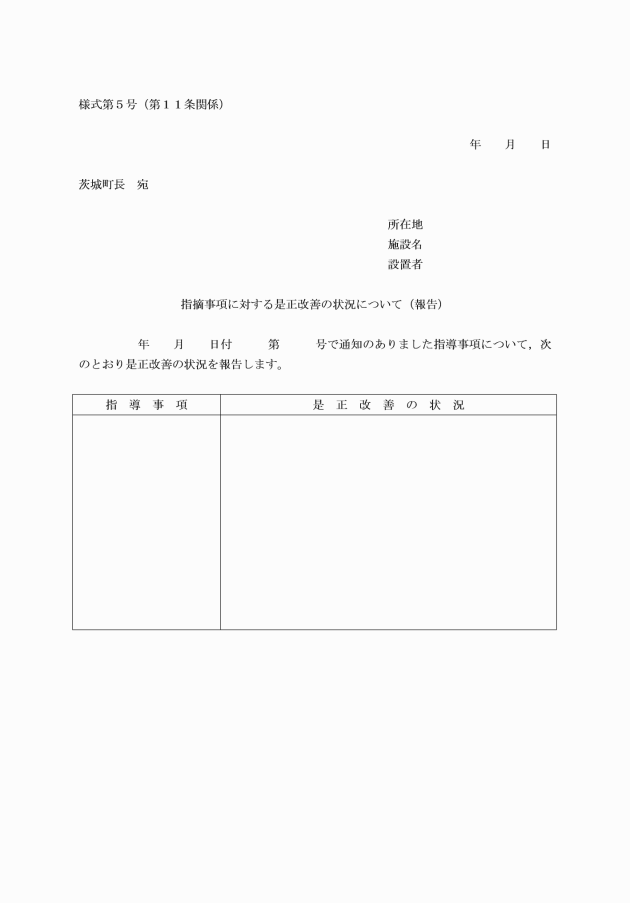

第10条 町長は,立入調査の結果について,文書により設置者又は管理者に対して通知する。

2 改善指導に係る回答があった場合は,その改善状況を確認するため,必要に応じ,設置者若しくは管理者に対して必要と認める事項の報告を求め,又は施設若しくは事務所に対して特別に立入調査を行うものとする。回答期限が経過しても回答がない場合についても,同様とする。

(改善勧告)

第12条 町長は,指導監督基準に適合せず,改善指導を行ったにもかかわらず改善されず,又は改善の見込みがないと認められる場合は,必要に応じ,法第59条第3項に基づき,認可外保育施設の設置者又は管理者に対し,必要な改善を勧告するものとする。ただし,建物の構造等から改善が不可能と認められる施設については,相当の猶予期間を付して,移転を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は,文書により通知するものとし,施設名の公表,事業停止又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明記のうえ,概ね1ヶ月以内の回答期限を付して,文書で回答を求める。

3 前項の規定により,改善勧告を受けた設置者又は管理者から改善勧告に対する回答があった場合は,当該施設に対して特別に立入調査を行うものとする。また,回答期限が経過しても回答がない場合についても,同様とする。

4 改善勧告に対して改善が行われていない場合は,法第59条第4項に基づき,改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について施設利用者に対して周知するとともにその旨の公表を行う。

(事業の停止又は施設の閉鎖命令)

第13条 町長は,認可外保育施設の設置者又は管理者が前条の勧告に従わず,かつ,施設の設備又は運営が著しく有害であると認められる場合は,茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて,法第59条第5項に基づき事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるものとする。

2 町長は,前項の命令を行おうとする場合は,必要に応じて,事前に又は事後速やかに,児童相談所,近隣市町,近隣児童福祉施設等の関係機関との間で,当該認可外保育施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。

3 町長は,第1項の命令を行おうとする場合は,行政手続法(平成5年法律第88号)第29条から第31条の規定に基づき,当該施設の設置者又は管理者に対し事前に弁明の機会の付与を行うものとする。

4 町長は,児童の福祉の確保のため,緊急の必要があると認められるときには,改善指導,改善勧告,弁明の機会の付与及び茨城県社会福祉審議会の意見聴取の手続きを経ずに事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

2 証明書の様式は,別記様式のとおりとする。

(証明書の返還)

第15条 町長は,証明書の交付を受けた者が,交付日以降の立入調査又は改善指導結果の確認調査に基づき,証明書交付の要件を満たさなくなったと認めるときは,証明書の返還を求めるものとする。事業を休廃止した施設についても同様とする。

(禁止事項)

第16条 第14条に規定する証明書の交付を受けた者は,認可外保育施設の広告宣伝等に認可又は公認その他,法第35条第4項に規定する認可を受けている児童福祉施設であると誤解を生ぜしめるような表現を用いてはならない。

(情報の公表)

第17条 町長は,届出対象施設に係る施設の名称,所在地等の事項のほか,第14条に規定する証明書の交付状況について,公表する。

2 第13条に規定する事業の停止命令又は施設の閉鎖命令があった場合,町長は,届出の有無に関わらず,当該命令を行ったことを公表する。

3 第1項の規定により公表する情報は,認可外保育施設設置届及び運営状況の報告並びに立入調査により把握した情報とする。

附則

この要綱は,公布の日から施行する。

附則(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別紙

認可外保育施設に対する指導監督基準(概要)

【平成13年3月29日雇児発第177号厚労省通知 参照】

1 保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数は,主たる保育時間である11時間(施設の開設時間が11時間を下回る場合にあっては,当該時間)については,おおむね児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」という。)第33条第2項に定める数以上であること。ただし,2人を下回ってはならないこと。また,11時間を超える時間帯については,現に保育されている児童が1人である場合を除き,常時2人以上配置すること。

(2) 保育に従事する者のおおむね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては,1人)以上は,保育士又は看護師の資格を有する者であること。

(3) 常時,保育に従事する者が,複数,配置されるものであること。

2 保育室の構造設備及び面積

(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか調理室及び便所があること。

(2) 保育室の面積は,おおむね乳幼児1人当たり1.65m2以上であること。

(3) 乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は,幼児の保育を行う場所と区画されており,かつ安全性が確保されていること。

(4) 保育室は,採光及び換気が確保されていること。また,安全性が確保されていること。

(5) 便所には手洗設備が設けられているとともに,保育室及び調理室と区画されており,かつ子どもが安全に使用できるものであること。便所の数は,おおむね幼児20人につき1以上であること。

3 非常災害に対する措置

(1) 消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する定期的な訓練を実施すること。

4 保育室を2階以上に設ける場合の要件

(1) 保育室を2階に設ける建物は,保育室その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。なお,保育室を2階に設ける建物が最低基準第32条第8号イ及びロの要件に適合しない場合には,前項に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。

(2) 保育室を3階以上に設ける建物は,最低基準第32条第8号イ及びハからチまでの要件に適合すること。

5 衛生管理等

(1) 保育室,調理室,便所,衣類,寝具,食器,食品等が常に清潔に保たれていること。

(2) 飲用に供する水は,供給に適した措置が講じられていること。

(3) 必要な医療器具(体温計,水枕類等),医薬品(軽度のすり傷,切り傷に使用する塗り薬程度)及び包帯材料が,備えられていること。

6 給食

(1) 給食は,できる限り変化に富み,入所児童の健全な発育に必要な栄養量を有するものであること。

(2) 食品の種類及び調理方法は,栄養並びに入所児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものであること。

(3) 調理は,あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

7 入所児童及び職員の健康診断

(1) 入所児童は,入所時及び少なくとも1年に2回学校保健法に規定する健康診断に準じて健康診断を行うこと。

(2) 職員は,採用時及び1年に1回労働安全衛生規則に規定する健康診断に準じて健康診断を行うこと。

(3) 調理を担当する職員は,定期的に(月1回以上)検便を行うこと。

8 保育の内容

(1) 保育の内容は,健康状態の観察,服装等の異常の有無の検査,自由遊び及び午睡を含むこと。

(2) 健康状態の観察は,顔ぼう,体温,皮膚の異常の有無等について毎日登園降園の際行うこと。

(3) 午睡の実施に当たっては,できる限り静かな環境を保つよう努めること。

(4) 保育室等には,必要な遊具等を備えること。

(5) 感染症への対応について,保護者に協力を求めること。

(6) 乳幼児突然死症候群の予防に努めること。

9 保育従事者の保育姿勢

(1) 保育所保育士指針を理解する機会を設ける等,保育従事者の人間性と専門性の向上を図るように努めること。

(2) 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等,など児童の人権に十分配慮すること。

(3) 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から,虐待など不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門機関と連携して対応すること。

10 保護者との連絡

(1) 保護者と密接な連携を取り,その意向を考慮した保育を行うこと。

(2) 保護者との緊急時の連絡体制をとること。施設長は,常に入所児童の保護者との密接な連絡をとり,保育方針等につき,保護者の理解と協力を得るとともに,入所児童の既住症,健康状態等について十分な把握をするよう努めること。

11 記録の整備

職員の状況及び保育している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないこと。入所児童の家庭等の状況及び保育の経過を記録する帳簿を備えること。

12 情報提供

(1) 設置者は,施設及びサービスに関する内容について,施設を利用しようとする者に対して,明示すること。

(2) 設置者は,サービスを利用しようとする者に対して,契約の内容及びその履行に関する事項について,適切に説明を行うこと。

(3) 設置者は,サービス利用者に対して設置者の氏名その他の事項を記載した書面を交付すること。