○茨城町墓地等経営許可事務処理要領

平成12年9月29日

要領第3号

第1 趣旨

この要領は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し,茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)に定めるほか,必要な事項を定めるものとする。

第2 基本方針

墓地等の経営許可事務の処理は,次の事項を基本として行うものとする。

(1) 墓地等の経営には,永続性と非営利性が確保されなければならないこと。

(2) 墓地等の経営主体は,地方公共団体とすること。ただし,これにより難い事情がある場合には,この限りでない。

(3) 前号ただし書に該当する場合であっても,墓地等の経営主体は,墓地等の種別ごとに宗教法人,財団法人等に限るものとし,また,申請に係る墓地等の設置の必要性が十分に存在するものについて,その必要とする範囲内において許可するものとすること。

第3 墓地の種別

墓地の種別は,次のとおりとする。

(1) 霊園墓地 地方公共団体,宗教法人又は財団法人が経営する墓地であって,墓地使用者について,信者又は宗派を問わないもの

(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地

(3) 共同墓地 自治会等地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地

(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地

第4 墓地の経営等の許可基準

墓地の経営主体

1 墓地の経営主体は,次の者に限るものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人

(3) 財団法人

(4) 共同墓地における地域共同体

(5) 個人墓地における墓地使用者

2 墓地の経営の許可要件

墓地の経営許可は,次の各号に掲げる墓地経営の態様ごとに,それぞれ当該各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。

(1) 宗教法人が寺院墓地を経営する場合

ア 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。

イ 墓地の面積は,第5に定める基準によるものであること。

(2) 宗教法人が霊園墓地を経営する場合

ア 当該宗教法人の規則に宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことについて規定されていること。

イ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。

ウ 申請に係る土地の区域内に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,当該区域内の住民の現在の墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。

エ 墓地の面積は,第5に定める基準によるものであること。

オ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。

カ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。

(3) 財団法人が墓地を経営する場合

ア 他の都道府県知事の所管に属する財団法人でないこと。

イ 墓地の経営を目的として設立された財団法人であること又は事業として墓地を経営することについて寄附行為に規定している財団法人であること。

ウ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。

エ 申請に係る土地の在する町区域内及びその近辺に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,当該町区域内及びその近辺の住民の現在及び当該町地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。

オ 墓地の面積は,第5に定める基準によるものであること。

カ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。

キ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。

(4) 共同墓地を経営する場合

ア 申請に係る地域共同体の構成員が,その居住する町内域及び隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。

イ 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。

ウ 墓地の面積は,第5に定める基準によるものであること。

(5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。)

ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において,墓地使用者が町内区域内において既存の墓地を求めることができないこと。

イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。

ウ 墓地の面積は,第5に定める基準によるものであること。

3 墓地の拡張に係る区域の変更の許可要件

墓地の拡張に係る区域の変更の許可については,前項の規定を準用するものとする。

4 墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可要件

墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可は,縮小し,又は廃止される部分の墳墓についてすべて改葬が完了している場合に限り与えるものとする。ただし,縮小又は廃止に係る墓地について,当該墓地の経営の許可を受けている者が承継する場合には,この限りでない。

第5 墓地の面積等

1 墓地の面積

墓地の面積は,次の各号によるものとする。この場合において,墓地の面積は,16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。

(1) 寺院墓地は,墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。

(2) 宗教法人が経営する霊園墓地は,申請に係る土地の存する町区域内の住民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。

(3) 財団法人が経営する墓地は,申請に係る土地の存する町の区域内及びその近辺の住民の現在及び町の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。

(4) 共同墓地は,地域共同体の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。

(5) 個人墓地は,墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。

2 1墳墓当たりの面積

1墳墓当たりの面積は,3平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし,他の墳墓との間に著しい格差を生じない場合は,3平方メートル以下でよい。

3 墓地面積に対する墳墓設置面積の割合

墓地面積 | 率 |

5,000m2以下の面積の部分 | 3/4 |

5,000m2を超え10,000m2以下の面積の部分 | 1/2 |

10,000m2を超え100,000m2以下の面積の部分 | 1/3 |

100,000m2を超える面積の部分 | 1/4 |

第6 墓地の経営(区域の拡張を含む。以下第6において同じ。)の許可に当たっての留意事項

墓地の経営の許可事務の処理に当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 宗教法人における寺院墓地の経営の許可事務

ア 当該墓地が宗教法人の信者のみを対象としているものか否か等その経営の実態について審査すること。

イ 墓地の面積は,墓地使用希望者名簿とを十分に照合した上判断すること。

(2) 宗教法人における霊園墓地の経営の許可事務

ア 第4第2項第2号アの要件を満たしていることを当該宗教法人の規則により確認すること。

イ 第4第2項第2号イの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認すること。

ウ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断すること。

エ 第4第2項第2号オの要件を満たしていることを当該宗教法人の財産目録,貸借対照表,収支決算書,信者名簿等により確認すること。

オ 第4第2項第2号カの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書,墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認すること。

(3) 財団法人における墓地の経営の許可事務

ア 第4第2項第3号アの要件を満たしていることを当該財団法人に対する設立許可指令書(許可権者,許可年月日及び指令番号)により確認すること。

イ 第4第2項第3号イの要件を満たしていることを当該財団法人の寄附行為により確認すること。

ウ 第4第2項第3号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認すること。

エ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断すること。

オ 第4第2項第3号カの要件を満たしていることを当該財団法人の財産目録,貸借対照表,収支決算書等により確認すること。

カ 第4第2項第3号キの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書並びに墓地の管理運営に関する収支予算書により確認すること。

第7 納骨堂の経営等の許可基準等

納骨堂の経営等の許可基準及び許可事務の処理に当たっての留意事項については,第4及び第6の規定を準用するものとする。

第8 火葬場の経営等の許可基準等

1 火葬場の経営主体

火葬場の経営主体は,次の者に限るものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人

(3) 財団法人

2 火葬場の経営の許可要件

火葬場の経営の許可要件については,第4第2項の規定を準用するものとする。

3 火葬場の経営等の許可に当たっての留意事項

火葬場の経営等の許可事務の処理に当たっての留意事項については,第6の規定を準用するものとする。

第9 許可条件

町長は,墓地等の経営等の許可を与えるに際して必要と認めるときは,条件を付すことができるものとする。

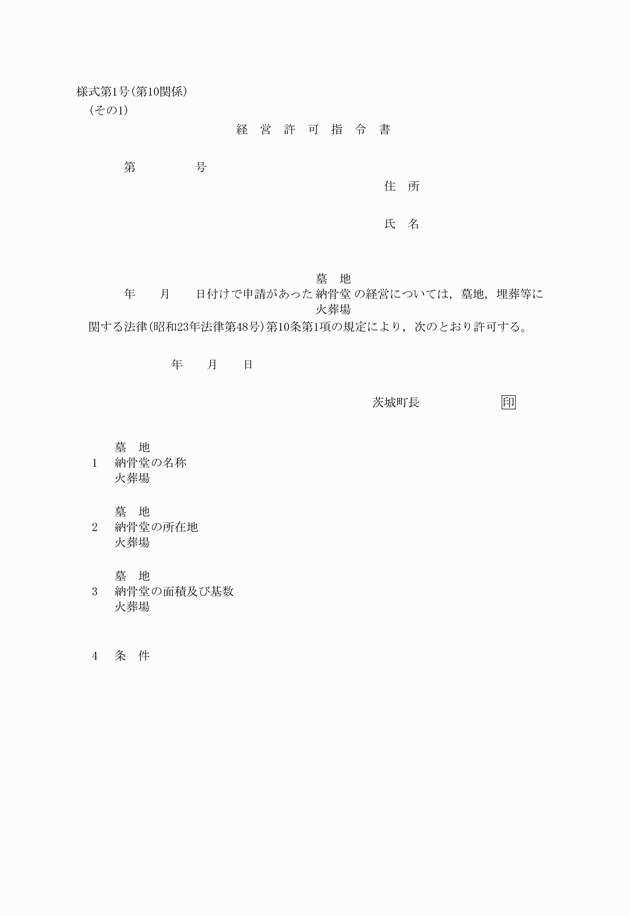

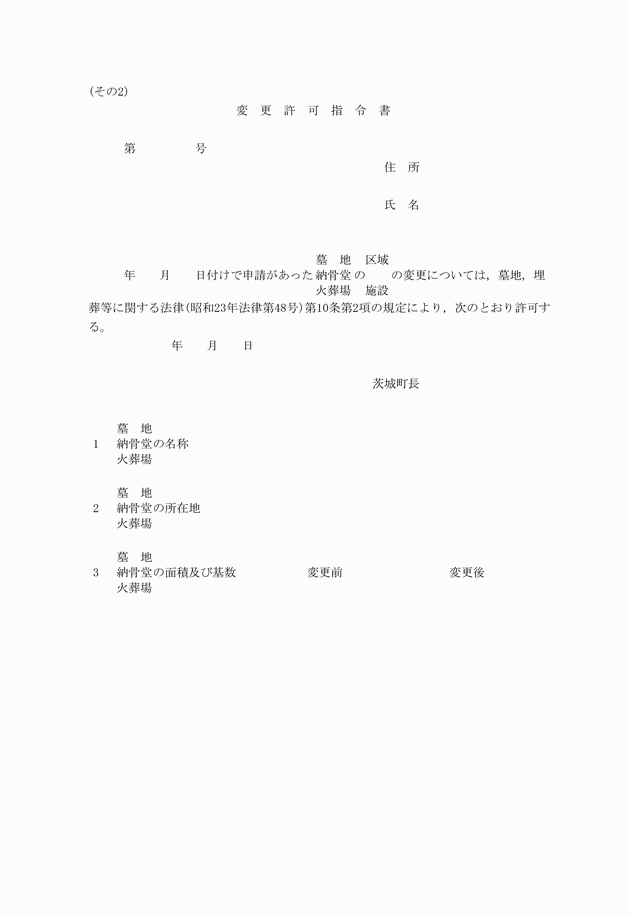

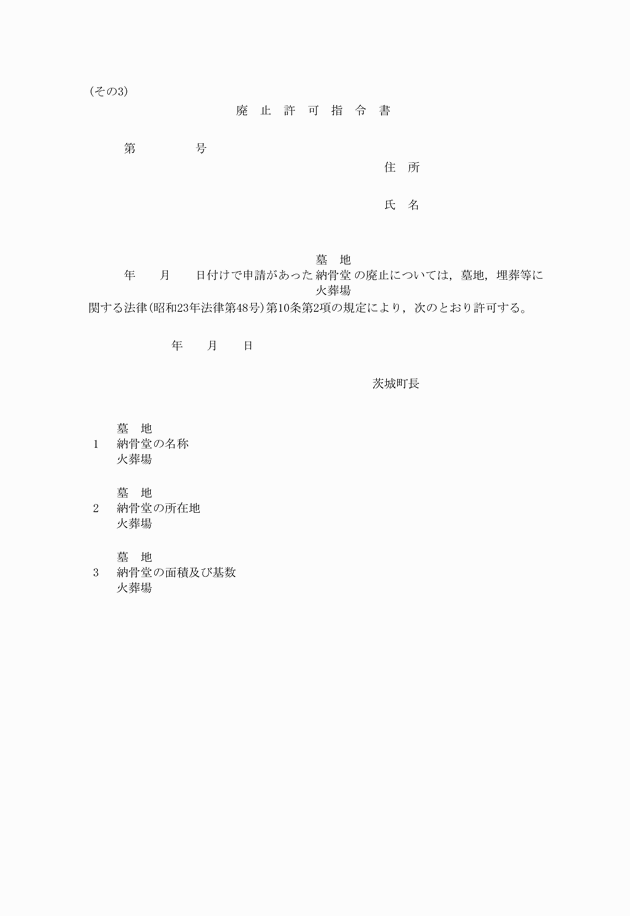

第10 許可指令書の交付

1 町長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,申請者に許可指令書を交付するものとする。

2 前項の許可指令書の様式は,様式第1号とするものとする。

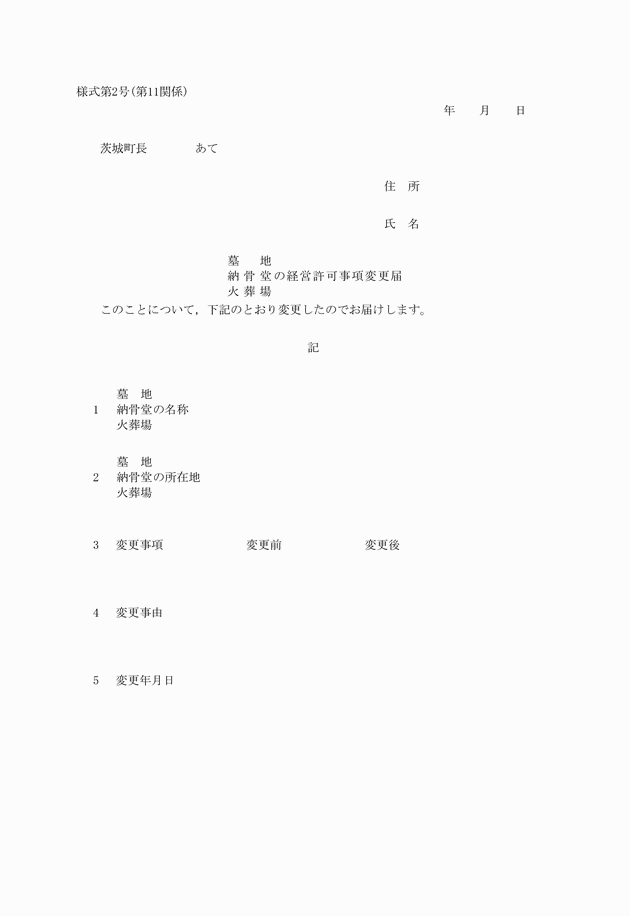

第11 変更の届出

町長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し次の事項を指示するものとする。

(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて変更届を提出すること。

ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)

イ 法人等の代表者の氏名

ウ 墓地等の名称

(2) 前号の場合において,アに規定する事項を変更したときは,宗教法人又は財団法人にあっては当該法人の登記事項証明書,共同墓地にあっては当該地域共同体の総会の議事録等変更の事実を証する書類を添付すること。

第12 墓地等の経営許可申請書等の添付書類

1 茨城町墓地,埋葬等に関する法律施行規則(平成12年茨城町規則第37号。以下「町規則」という。)第2条第2項第9号に規定する「その他町長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 墓地等の計画内容説明書

(2) 第15第2項第2号に規定する同意書

(3) 寺院墓地にあっては,信者名簿及び墓地使用希望者名簿

(4) 霊園墓地にあっては,墓地需要状況説明書

(5) 共同墓地にあっては,墓地使用希望者名簿及び共同墓地組合規約等

(6) 申請に係る土地について所有権を取得してないときは,その土地を使用することについての土地所有者の承諾書

(7) 建設又は造成工事に関する資金計画書,経費見積書及び収支予算書

(8) 管理運営に関する計画書

(9) 町規則第2条第2項第7号及び第8号に規定する場合のほか,他の法令による許可,認可等が必要な場合には,当該許可書等の写し

2 町規則第3条第2項に規定する同規則第2条第2項各号に定める書類のうち同項第9号に規定する「その他町長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 墓地等の変更計画内容説明書

(2) 墓地等の拡張に係る区域の変更,納骨堂の増築に係る施設の変更又は火葬場の施設の変更の許可申請にあっては,前項第2号から第9号までの書類

(3) 墓地の区域又は納骨堂の施設の縮小に伴う変更の許可申請にあっては,第4第4項ただし書(第7において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書

(4) 経営許可指令書の写し

3 町規則第4条第2項に規定する「その他町長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 第4第4項ただし書に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書

(2) 経営許可指令書

第13 みなし許可に係る届出書の添付書類

町規則第5条第2号に規定する「その他町長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 町規則第2条第2項第1号及び第3号に規定する書類

(2) 共同墓地にあっては,共同墓地管理組合規約等

第14 許可状況の報告

町長は,墓地等の経営等の許可状況等について,四半期ごとに町長が別に定める様式により水戸保健所長あて報告するものとする。

第15 県条例第3条ただし書の適用

1 県条例第3条ただし書(以下単に「ただし書」という。)の規定により,同条第1号の適用を除外することができるのは,原則として次の各号の要件を充足する場合に限るものとする。

(1) 墓地等の設置予定地域における墓地等の需要状況からみて,当該墓地等が設置されなければ町民の墓地等の需要を賄うことができない事情があり,設置しようとする墓地等の必要性が相当程度に高く,当該墓地等が設置されることによって得られる利益と県条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を比較衡量して,前者が後者を著しく上回るものと認められる場合

(2) 県条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を除去し,又は緩和する措置が講じられ,土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合

2 ただし書の規定を適用するに当たっては,次の各号に規定する意見書及び同意書を得るものとする。ただし,墓地等の設置計画が公示されるなど広く一般に周知された後に,道路,人家等が建設し,若しくは建築し,又は拡張されることにより県条例第3条第1号に該当しないものとなった場合にはこの限りでない。

(1) 県条例第3条第1号に規定する国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川又は学校にあっては,支障がない旨のその管理者の意見書

(2) 病院にあっては開設者,人家にあっては所有者及び使用者の同意書

3 前項第1号の意見書については町長が,前項第2号の同意書については申請者が得るものとする。

第16 県条例第3条第1号に規定する距離

県条例第3条第1号に規定する学校,病院又は人家と墓地又は火葬場との距離は,学校,病院又は人家の敷地(建物,駐車場,庭その他の工作物の存する区域であって,その施設又は人家の利用に現に供されている範囲をいう。)から次の各号に規定する区域又は施設までの最短距離とするものとする。

(1) 墓地にあっては,その区域

(2) 火葬場にあっては,火葬炉が設置される施設

第17 農地転用許可等に対する意見

1 墓地等の設置予定地について農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定に基づく農地転用の許可又は納骨堂若しくは火葬場の設置予定地について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認が必要な場合で,当該許可等の申請に際し墓地等の経営等の許可の可否に係る町長の意見が必要であるときは,当該許可等の申請者から次の書類を添えて意見書交付願を提出させるものとする。

(1) 町規則第2条第2項第1号から第6号までに掲げる書類

(2) 第12第1項第1号から第8号までに掲げる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の意見書交付願の様式は,様式第3号とする。

3 町長は,前項の意見書交付願が提出された場合には,審査の上経営等の許可の可否に係る意見書を交付するものとする。

4 前項の意見書の様式は,様式第4号とするものとする。

第18 その他

2 町長は,町内区域内の町民の墓地需要の動向を常に把握しておくものとする。

附則

この要領は,公布の日から施行する。