茨城町住民の方に根ほり葉ほり聞いてみました!(第44回下石崎後谷区)

茨城町住民の皆さんの所におじゃまして、お話をうかがい、区ごとの特徴をご紹介します。

「移住に興味がある方」「まさに今!移住思案中の方」「茨城町は知らないけれど、お時間の許される方」 ちょっと覗いてみてください。インタビューにご協力いただいた方に次の区の方をご紹介いただくリレー形式で91の区(行政区)を順にご紹介したいと思います。

(「剣尺団地区」新規設立の為91区に変更になりました。)

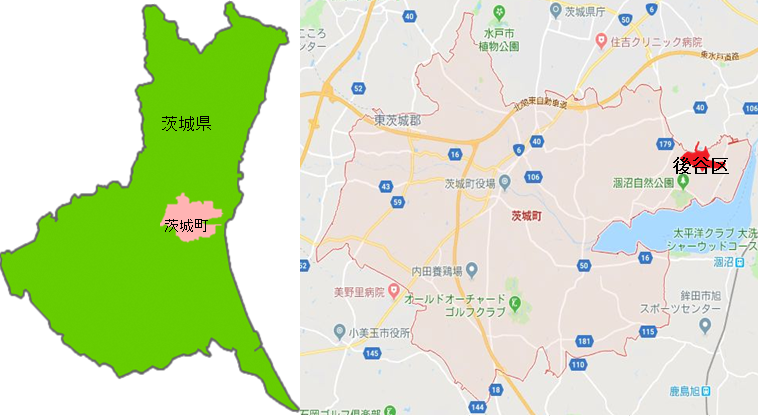

第44回 下石崎 後谷 区(しもいしざき うしろや く)

|

◇茨城県東茨城郡茨城町下石崎 (下石崎後谷)◇ 世帯数:107世帯 |

後谷区の方にインタビューしました!

|

|

|

| 地内標識 | 区内風景 | インタビュー風景 |

今回インタビューにご協力いただいたのは、区長の清水正三さんです。

Q後谷区に住んでどのくらいですか?

53年になります。

町内「駒場区」で生まれお婿さんでここにきました。

茨城町生まれ茨城町育ちです。

Qヒストリーをお伺いしてもよろしいでしょうか?

38年教員生活をしていました。

定年近くなった年、最後に母校の校長にと、茨城町の駒場にあった「梅香中学校」に着任しました。

そのころ町では「小中学校の再編計画」が進められていて、統合による「母校の生まれ変わり」という歴史に携われた事は、私にとってかけがえのない経験だったと思っています。

教員生活を終えた後は、茨城県の社会福祉協議会で「まちづくり」の仕事に携わり、

高齢者と子供達の「たまりば」の構築をしていました。今は色々な市区町村で行われていますが、その当時は前例がなく、とても大変でした。子供向けに、「高齢者体験」をしてみたり・・イベント等も色々しました(笑)

※梅香中学校・・茨城町の中学校。54年の歴史に幕を閉じ平成26年3月31日閉校。現在は茨城町立青葉小学校となっている。

※小中学校の再編計画・・平成23年から平成28年に行われた小中学校統廃合計画。教育環境の大きな変化により児童生徒の健全な育成を図るため、子どもたちが育みあう望ましい学習集団を形成し、より良い教育環境を整備する為に進められた。

Q普段はどんな生活を送っていますか?

区長の仕事と、今は茨城町にある放課後等デイサービスで週3回働いています。

発達障害等の子供たちと過ごして7年目になるでしょうか。主に生活の補助、学習指導員として勤務しています。

休みの日には家の事と畑仕事をしています。スイカにえんどう豆、じゃがいもにらっきょ、大根、ほうれん草など、食べる分位ですが、色々作ってます。けっこう暇なしです(笑)

Q後谷区はどんな区ですか?住み良い点、不便を感じる点など教えてください。

ここは汽水湖涸沼の北側に位置し、大部分は台地で、北は水戸市、涸沼を隔て大洗町が位置しています。

住みよい点は、自然が豊かで静かな所です。こうして自宅にいても車の音は聞こえず、野鳥の声や、風で木の葉が揺れる音が聞こえ、野うさぎやキジ、オニヤンマに会える日もあります※コノハズクの声も聞こえます。春夏秋冬自然の美しさにふれる事が出来る所です。

また、区内の人はみんないい人で、助け合いの気持ちが強いというか。奉仕の心が強い人がいる区だなと思います。

不便を感じる点はやっぱり交通の便です。

車があれば大洗町まで10分、水戸市まで10分と、どこに行くにも苦には思いませんが、もし車がなかったら・・・不便でしょうね。買い物も誰かに頼むしかなくなるかな・・

予約がいらない「巡回バス」が通っていれば気軽に使えるんだけど、なかなか難しいのかな。バスの中でちょっとおしゃべりしたり、できればいいですね。

行事に参加できないからと、高齢を理由に区を抜けたいと言う人もいます。

行事は皆で出来る人がやればいいから、抜けないで欲しいと思います。コミュニティも薄くなってきているこの時代、回覧板一つにしても「見守り」になるからです。

どうか抜けずに甘えて欲しいと思います。町でやっている※デマンドタクシーも、どんどん利用した方がいいと思います。迷惑が掛かる・・と、引きこもってしまう事が一番心配です。

※コノハズクとは・・全長20cm。日本で見られるフクロウ目では最小。頭部には小さい外耳のように見える羽毛(羽角)がある。虹彩は黄色。

※デマンドタクシーとは・・・ 茨城町デマンド型乗合タクシー「ひぬま~る」について(新しいウィンドウが開きます)

Q後谷区の恒例行事はありますか?またエピソードなどあれば聞かせてください。

茨城町の下石崎は「長洲区」「遠西区」「台区」「前谷区」「後谷区」の5つの区から成っていてその中の「後谷区」が当区です。

下石崎の代表的な行事が「あんば祭り」です。茨城町の無形文化財にもなっていて、盛大に行われていた頃は近所の人、実家から出てる子供達も帰って来て70人位で

神輿を担いでいました。

懐かしいですね~。

年々高齢化等で人数が減り、左上の写真が平成21年の頃、右上の写真が5年後の平成26年頃です。

ずいぶん人数がへりましたよね。

コロナ禍の頃から・・もう6年お休みしています。人が集まり、何かをするのはとても大変な事です。

でも、こうした昔から受け継がれている「伝統」は「無くしたくない」というのが本音です。

なにか、よい方法がないか・・・模索中です。

この辺りは特に団結力があり「おらがまち」の意識が強いです。

「おらが後谷」という思いが強いと思います。その割には何かを強制するような事がないので住みやすいと思います。

行事に欠席する人にも「しょうがないよね」ってかばい合う風習があると思います。今はみんな共働きのお宅が多いから、「察する」って感じでしょうか。

エピソードと言えば・・区内に倒木があったり、こさばらい(草刈り)の回覧板がまわったりすると、草刈りしやすい様に落ち葉を片づけてくれていたり、倒れた木も「誰か」がいつの間にか片づけてくれていた事がありました。うちの区は、そう言う方が結構多くてね、区内の石造道標地蔵様のよだれ掛けや、お花も・・「誰か」がいつのまにか・・いつも「誰か様」に感謝の思いです。

|

|

《後谷公民館》 昭和25年開館 区民の会合の拠点として使用されている場所。 区内にはきれいに植えられたマリーゴールド が行き交う人の目を和ませている。 |

|

|

《トノ山古墳》 円墳で円筒埴輪、形象埴輪、 人物埴輪などが出土している。 茨城町史にも記載されており、 町の貴重な文化財となっている。 |

|

|

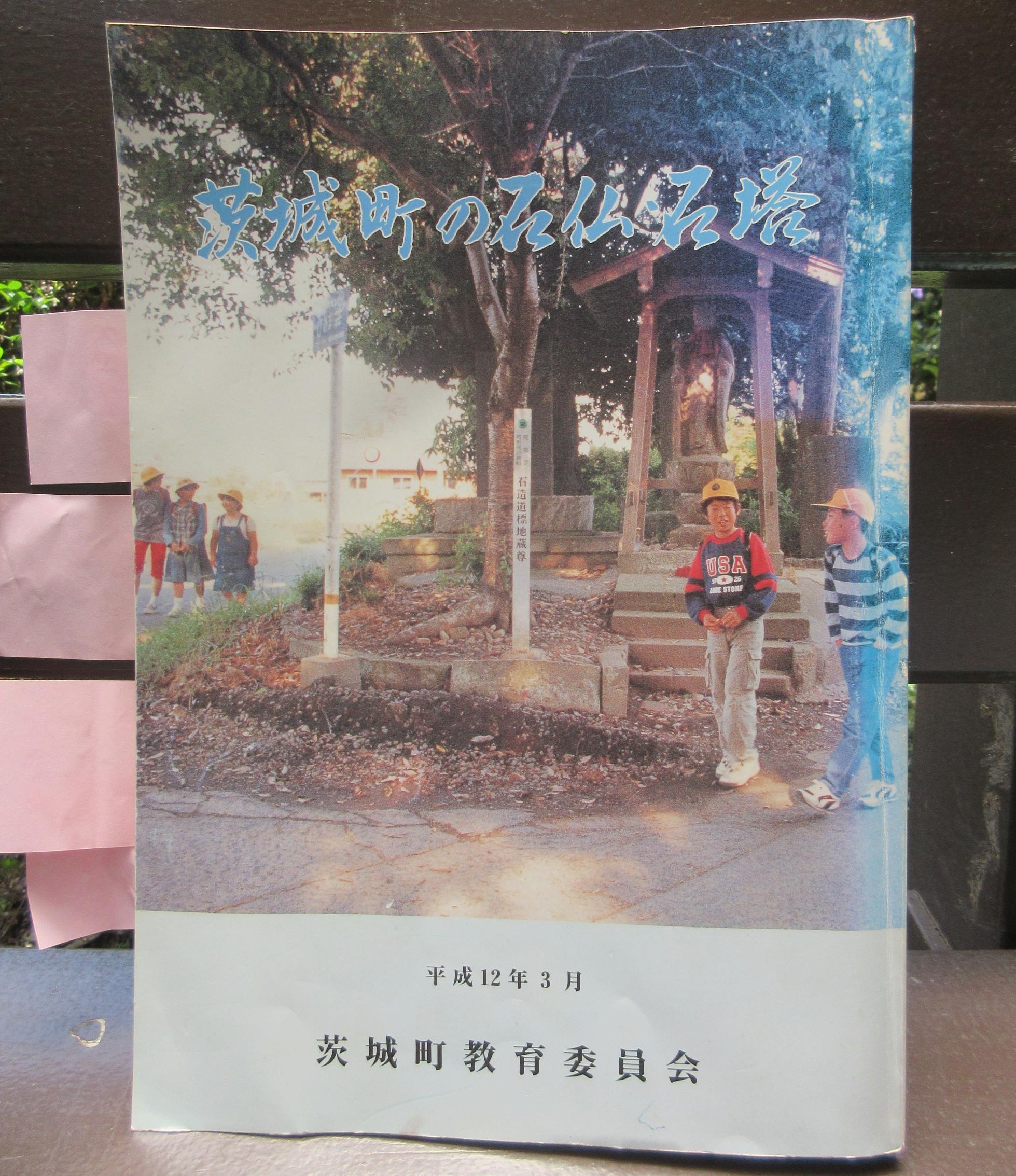

《石造道標地蔵》※町指定文化財 昭和44年2月27日 町指定文化財となった。 お地蔵様には、 誰ともなく涎掛けをかけ、 誰ともなく花を生け、 地域に大切にされている様子が伺える。

この三叉路では、一度も 交通事故が起きた事がないとか。

東日本大震災の時に倒れ、 お顔を破損されているが、 文化財指定の為、 人の手を加える事が 簡単ではないとの事。

過去には、ここで撮影された写真が 「道のある風景全国写真コンクール」で 金賞を受賞し、茨城町教育委員会の 冊子の表紙を飾った。

優しく穏やかに微笑むそのお顔は、 地域の人の心の中に 今もなおきざまれている。 |

|

|

《旧広浦小学校》 2016年(平成28年)3月に閉校した 当小学校の一部(体育館)は、 ※農家民泊体験のセレモニーや ※HAERUマーケットの会場 にも使用されていた場所。

※HAERUマーケット 茨城町で若手農家らが中心となって 開催するマルシェ。 ※農家民泊 《ひろうら田舎暮らし体験推進協議会》 根ほり葉ほり第36回下石崎前谷区記事参照 |

|

|

《神塚神社》:上写真 《神塚神社 本殿》:中右写真 祀神は武甕槌命(タケミカヅチのミコト) この神社には伝説にまつわる昔話がある。 (詳細下記「神塚神社の光る石」) 定められた者のみしか目にする事が 出来ない神秘となっている。

《神塚古墳群》:中左写真 円墳四基からなる古墳 昔から比べると縮小はしてしまったが、 神塚神社北側に位置し、付近には 埴輪片が散在していたとの事。 大正四年(1915年)の頃 神塚神社境内より人物埴輪が 出土し、大正六年に 東京国立博物館に寄贈された。

《椎の木》町指定天然記念物:下写真 町指定天然記念物の「椎の木」があり 御神木となっている。 直径1.9m 樹高約16m

※町史より引用 |

Q最後に・・移住検討中の方へメッセージをお願いします。

一言で言うなら、風光明媚(ふうこうめいび)でしょうか。

自分のスタイルで生活できる事は田舎への移住を考える時に、魅力的な条件の一つになるのではないでしょうか。

「田舎暮らし」でやりたい事が出来る所だと思います。

「涸沼からの恵み」や、「地域のふれあい」を感じながら暮らしてみませんか。

後谷。いい所ですよ。

清水さん、ご協力ありがとうございました。

次は増山区(ましやまく) へお伺いします!

取材日令和7年6月16日

☆番外編☆茨城町の昔話「神塚神社の光る石」より

こんな話がある・・・

昔々・・天照大神の命を受け武甕槌命(タケミカヅチのミコト)は、東国に兵を進めました。

涸沼を渡り、疲れた体を休めようと畔に腰を掛けた所ことが元になって「神塚」という名前が起こり、

桓武天皇の大同年間に神塚神社が創建されました。

この時に、武甕槌命より遣わされた小石を神社に安置しました。ところがこの小石は毎晩光を放ち土地の人達を大変驚かせました。

やがてそのことが方々に伝わり神塚神社の奇石とよばれるようになりました。

これを聞きつけた泥棒が石を盗み出ましたが、もてあました後沼の中へ投げ捨ててしまいました。

その後小石は毎晩光を放ち「神塚神社へ帰りたい・・神塚神社へ帰りたい」と泣くのでした。

その沼の周辺で大騒ぎとなり、再び神塚神社で祀られるようになりましたとさ。( ^^) _旦*~

※参考・・・平安時代781年~806年 大同時代806年~810年

取材日令和7年6月16日