茨城町住民の方に根ほり葉ほり聞いてみました!(第42回下座区)

茨城町住民の皆さんの所におじゃまして、お話をうかがい、区ごとの特徴をご紹介します。

「移住に興味がある方」「まさに今!移住思案中の方」「茨城町は知らないけれど、お時間の許される方」 ちょっと覗いてみてください。インタビューにご協力いただいた方に次の区の方をご紹介いただくリレー形式で91の区(行政区)を順にご紹介したいと思います。

(「剣尺団地区」新規設立の為91区に変更になりました。)

第42回 下座区(げざ く)

|

◇茨城県東茨城郡茨城町下座◇ 世帯数:64世帯 |

下座区の方にインタビューしました!

|

|

|

| 地内標識 | 区内風景 | インタビュー風景 |

今回インタビューにご協力いただいたのは、区長の藤井春久さんです。

Q下座区に住んでどのくらいになりますか?

生まれてからずっとここですが、

結婚してから9年程水戸市に住んでいました。

親が住んでいた古い麦わら屋根の家を壊して、家の建て替えをきっかけに地元に戻ってきました。

戻ってきてからは25年くらいになります。

Q普段はどんな生活を送っていますか?

週4日ほどアルバイトにでかけていますが、稲作をしているので、土づくりや除草、水の管理、田植え、稲刈りなど年中暇なしです。

そのほか、家庭菜園を少し。ナスにきゅうり、トマトにかぼちゃに枝豆など、いとこが持って来てくれる「モロヘイヤ」は苗から作っています。

モロヘイヤのネバネバは糖の吸収を遅らせ血糖値の上昇を抑える働きがあるとか。

好物を自分の管理のもと、好きな分だけ食べられるのは田舎の魅力だと思います。その作ったものをあげたり、もらったりする事もコミュニケーションだし、自分で手塩にかけ育てた新鮮で味の濃い枝豆をツマミにする晩酌は最高ですね。

Q下座区はどんな区ですか?住み良い点、不便を感じる点など教えてください。

ここは茨城町の南西部、茨城空港まで車で10分位の所に位置します。

北縁を県道宮ケ崎・小幡線が通り、北部が台地で黒川流域に水田地帯が広がっています。

水田地帯に沿うように民家があり、住んでいる人達は昔から居る人が大半です。近年は若い人達が外へ出て行って、年々人が少なくなっている気がします。

今は農家よりも勤めに出ている人のほうが多いし、空き家も増えているかなぁ。

ただ、今住んでる人は昔から知ってる人だから、何かやる時のまとまりがいいです。

穏やかで、静かな環境。住むにはいい所だと思います。

…と思う反面、交通や買い物の不便はあって、歩いて行けるお店がないので、そこは不便を感じる所です。

そういう環境だから、昨年から来るようになったスーパーの移動販売は、車が運転できない人達には重宝がられています。

一人分が小分けに売られている所とか、リクエストを聞いてもらえる所とか・・・。対人っていうのもいいみたいです。

買い物に行けない人は、人に頼むって話も聞いた事があるけど、やっぱり選ぶ楽しみもあるからね。ありがたい事だと思います。

Q下座区の恒例行事はありますか?またエピソードなどあれば聞かせてください。

区のおまつりは7月の夏まつりと、11月の秋まつりがあります。

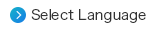

7月の夏まつりでは区内にある木造阿弥陀如来立像の御開帳があり、御祈祷が終わるとみんなで食事会をしています。

子供達にはお菓子を配ったりして・・

若い人も時間があるわけじゃないし、みんな忙しいから貴重な時間だと思います。

コロナ禍でここ5年中止していましたが、今年から復活です。

また霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦といって流域住民による一斉清掃や、生活環境保全活動として5月になると区内に花の苗を植えてみんなで育てています。

今の時代だから、色々な付き合い(集まり等)がどんどん簡素化になる中、こういった区の草刈りとか若い人が来てくれて一生懸命やってる姿をみると心打たれるものです。若いのに偉いなって感心します。

|

|

《下座公民館》 昭和52年に建設 集会等の拠点。 館内には昭和15年に 撮影された出兵軍人の 方々の写真や区内阿弥陀堂 に鎮座する毘沙門天像の 写真が飾られており、 当区の歴史が感じられる場所。 |

|

|

《八幡神社》 祭神は誉田別命(ホンダワケミコト) 由緒沿革について 「茨城県神社誌」(新)に 「古来宇佐八幡と尊称 実に壱千五百余年の崇敬社と云ふ」 とある。 境内神社には富士神社や八坂神社 等があり、夏祭りの 拠点にもなる場所。 ※茨城町史より一部抜粋 |

|

|

《阿弥陀堂》 もともとは東光寺 であったと伝えられている この堂内には県指定文化財 「木造阿弥陀如来立像」が 安置されてされている。 3月お彼岸の頃には ちょうど真後から上る朝日が 圧巻の風景。 立ち寄った際にはぜひ、 このパワースポットの 空気を感じていただきたい。

※茨城町史一部引用 |

|

《下座長者屋敷跡》 令和5年に茨城県で発行された 「茨城県の中世城館」にも その存在が記述されている。 近隣遺構群の一部と思われるが 詳細は不明。 |

|

|

《木造阿弥陀如来立像》 ※茨城県指定文化財※ 昭和42年11月24日に に登録された。 室町時代の造立と思われ、 500年ほどの歴史をもつ。 像高88cm、ヒノキ材。 蓮華座に立つ。 ※来仰印を結んだ阿弥陀像。 この他にも当区は 町指定文化財の 「銅像菩薩形立像」 が、出土した地域でもある。

※阿弥陀像画像・・茨城町史より |

※来仰印とは

右手を上げて左手を下げてともに手の平を前に向け、それぞれの手の親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作る。

信者の臨終に際して、阿弥陀如来が西方極楽浄土から迎えに来る時の印相(ウィキペディアより引用)

※銅像菩薩形立像

平安時代12世紀頃の作。昭和60年9月12日町文化財に指定(茨城町史より引用)

Q最後に・・下座区のアピールポイントはどこですか?移住検討中の方へメッセージをお願いします。

第一に集まりがよい事、まとまりが有る事だと思います。

おすそ分けコミュニケーションや昔から守られてきた自然に満たされ、

平坦な土地、穏やかな人・・「住む」という事では落ち着いた時間が流れる環境だと思います。

藤井さん、ご協力ありがとうございました。

次は鳥羽田区(とりはた く) へお伺いします!

取材日 令和7年2月3日

☆番外編☆ちょっと都市伝説

《下座の由来》

昔々平安時代・・この辺りは「※夏安吾」(げあんご)とよばれる修行が行われていた神聖な地域でした。

時代は過ぎ、この地域では佐竹藩が繁栄していた頃、地名の申請をするのに、修行が行われていた頃のなごりで「夏座」(げざ)

と申告した所、報告を受けた側が書物に「下座」と書いてしまったことが始まりであったとか・・

銅像菩薩形立像の出土、木造阿弥陀如来立像、毘沙門天像、下座長者屋敷跡、八幡神社、東光寺、当区につまった文化財は、聖地であった事を物語っているのかもしれない。

※夏安吾とは・・仏語。夏(げ)の期間、外出せずに一所にこもって修行をすること安居に励むこと。夏行(げぎょう)。夏籠(げごもり)。

デジタル大辞泉より引用