令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

令和7年度国民健康保険税の税率改定について

国民健康保険(以下「国保」)は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、町は医療費の水準等によって決められた納付金を県に納めています。納付金の主な財源は、国民健康保険税(以下「保険税」)です。

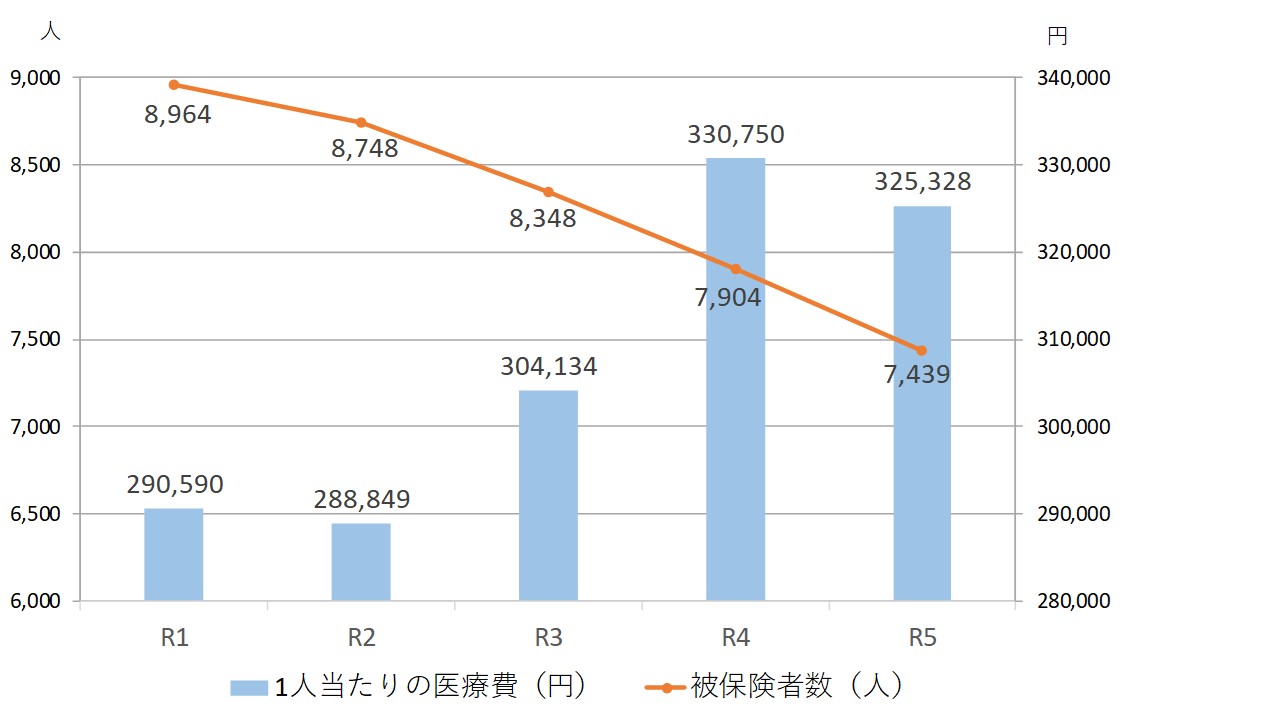

国保の被保険者数は年々減少している一方で、一人当たりの医療費は増加しており、従来の税率のままでは財源不足が見込まれるため、令和7年度から税率を改定せざるを得ない状況となりました。

将来にわたり安心して国保を利用できるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

改定内容

| 改定前 | 改定後 | ||

| 医療分 | 所得割 | 6.90% | 7.70% |

| 均等割 | 32,000円 | 43,000円 | |

| 支援分 | 所得割 | 2.90% | 3.20% |

| 均等割 | 14,000円 | 18,000円 | |

|

介護分 (40歳~64歳) |

所得割 | 1.90% | 2.70% |

| 均等割 | 17,000円 | 19,000円 | |

|

町独自減免(小学生から高校生世代まで) |

第2子以降の均等割50%減免 | 第1子から均等割50%減免 | |

所得割…世帯の国保加入者の前年の所得に応じて計算

均等割…世帯の国保加入者数に応じて計算

激変緩和措置

国保加入者が多い世帯の保険税負担が急激に増加することを緩和するため、国保加入者が4人以上いる世帯については、4人目以降の均等割の額を15%減免する制度を令和7年度から令和9年度までの3年間に限り実施します。

該当世帯は保険税決定の際に適用となりますので、申請する必要はありません。

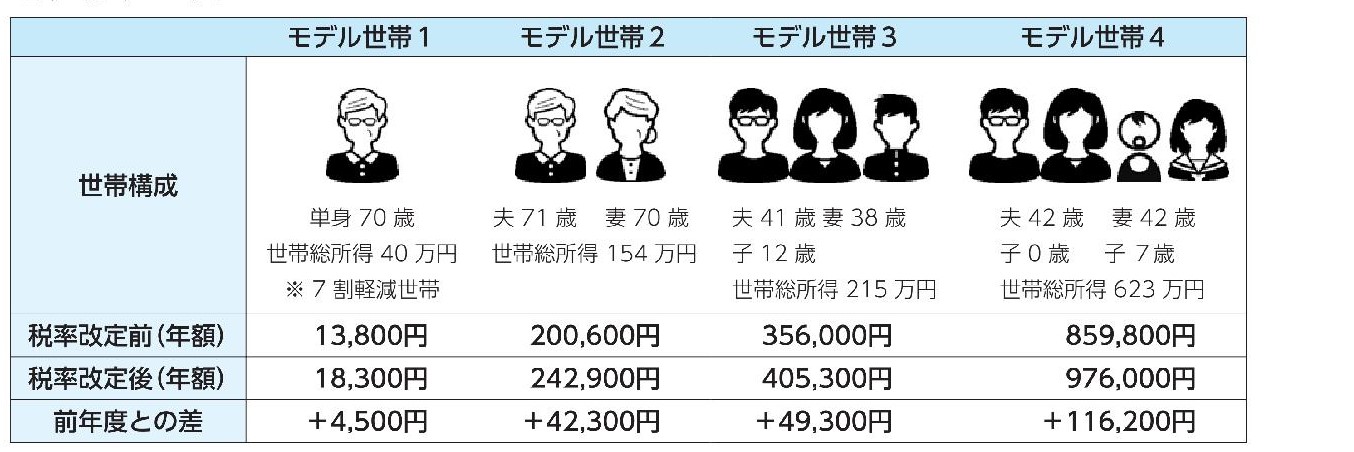

税率改定による保険税額への影響

税率改定による保険税額への影響をモデルケースで試算したものです。

※試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。

令和7年度の国民健康保険税の試算について

おおよその保険税額は、計算で求めることができます。こちらの試算シートに「加入者の年齢、令和6年中の所得、加入月数」を入力してください。

ただし、結果はあくまで試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。参考としてご利用ください。

令和7年度の保険税決定通知は7月中旬ごろ送付します。

![]() R7保険税試算シート(ホームページ用)(xlsx 22 KB)

R7保険税試算シート(ホームページ用)(xlsx 22 KB)

※この試算シートは、Excelまたは、Excelの互換ソフトウェアが必要です。

一部タブレット端末・スマートフォン等ではご利用いただけない場合があります。

税率改定の背景

国民健康保険制度は平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する制度となりました。市町村は、医療費に必要な費用が全額、都道府県から交付される代わりに、保険税等を財源として国保事業費納付金※を都道府県に納めています。

(※国保事業費納付金:各市町村の医療費等をもとに都道府県で算出するもの)

国民健康保険の被保険者数は年々減少し、保険税収入が減少しています。一方で一人当たりの医療費は増加傾向にあり、令和6年度の税率等では国保事業費納付金を納付するための保険税を確保することが難しくなっています。

令和6年度までは、国民健康保険支払準備基金を取り崩して被保険者の皆さんの負担増加を抑えてきましたが、基金も底をつくため、令和7年度の保険税率等を改定しました。

今後も安心して医療を受けることができるよう、保険制度の安定的な運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

今後の保険税を抑制するためのお願い

一人当たりの医療費は増加傾向にあります。今後もこのまま増加傾向が続くとさらに保険税の改定が必要となってしまいます。医療費の節約のため、次の3つの事項にご協力ください。

1. 特定健康診査を受診しましょう

病気の早期発見・早期治療により、重症化を予防することができます。また、生活習慣の改善や病気の予防にもつながり、医療費の削減も図れます。年に一度、特定健康診査を受診しましょう。また、特定保健指導の対象となった場合は、積極的に利用しましょう。

2. ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品に変えることで医療費の節約ができます。新薬と同じ有効成分を含む医薬品のため、同等の効果で価格が安く設定されています。家計の負担も軽くなりますので、上手に活用しましょう。

(かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。)

3. 重複受診・頻回受診はやめましょう

同じ症状で複数の医療機関を受診すると、同じ検査を繰り返すことになります。また必要以上に頻繁に受診し同じような処置や投薬等を繰り返すことで、体への負担の増加や医療費の増加につながります。かかりつけ医をもつ等適正受診を心がけましょう。