HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)について

HPVワクチンの積極的勧奨の再開について

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)は、平成25年4月から定期予防接種となりましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない重い副反応が疑われる報告があり、同年6月から、積極的な勧奨を差し控えておりました。その後は、ワクチンの有効性や安全性に関する評価や、接種後に生じた症状への対応などの議論が継続して行われておりました。

令和3年11月に厚生労働省が開催した専門家の会議で、最新の知見を踏まえ、接種によって子宮頸がんを予防できるという有効性が副反応のリスクを上回ると認められたため、令和4年4月から積極的勧奨を再開しています。

子宮頸がんとHPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)について

子宮頸がんは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の感染が原因となり発症することがあります。このウイルスは、女性の多くが”一生に一度は感染する※”といわれるウイルスです。多くの場合は、自然に消えますが、がんになってしまうこともあります。

※HPVは、一度でも性的接触の経験があれば感染する可能性があります。

また、HPVワクチンは子宮頸がんの原因となる全てのHPVに予防効果がある訳ではありません。ワクチン接種を受けた方も、接種を見送った方も、20歳になったら、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。

HPVワクチンに限らず、予防接種には効果とリスクがあります。接種の前には、リーフレットをご覧ください。

![]() HPVワクチン冊子_概要版_2025改訂_fix(pdf 5.76 MB)

HPVワクチン冊子_概要版_2025改訂_fix(pdf 5.76 MB)

![]() HPVワクチン冊子_詳細版_2025改訂_fix(pdf 7.04 MB)

HPVワクチン冊子_詳細版_2025改訂_fix(pdf 7.04 MB)

定期接種の対象者

接種時に茨城町に住民登録がある小学6年生から高校1年生相当年齢の女子

(令和7年度においては、平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれの方が対象です。)

標準的な接種年齢

中学1年生の間に2~3回接種(接種回数はワクチンによって異なります。)

予診票の通知対象者と通知時期

茨城町に住民登録のある中学1年生(毎年6月に予診票を送付します。)

※すでに予診票の交付を受けている方や、令和5年度6月下旬に送付された予診票がお手元にある方は、使用することができます。

※16歳となる年度の3月末日まで予診票を使用して接種が可能です。それ以降に接種した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種費用

無料

接種場所

茨城県内の協力医療機関

茨城県医師会HP

接種に必要なもの

- マイナ保険証等の本人確認書類

- 母子健康手帳

- 予診票

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の種類と接種間隔

HPVワクチンについて

- HPVワクチンには「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」「シルガード9(9価)」の3種類があります。

- HPVワクチン接種は同じ種類のワクチンで接種を完了することが原則ですが、接種歴が不明の場合のみ、サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)の交互接種が可能です。

また、国は、サーバリックス(2価)または、ガーダシル(4価)で規定の回数の一部を完了した被接種者が、シルガード9(9価)で残りの回数の接種を行う方法については、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取り扱いを踏まえ、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談したうえであれば、交互接種を実施しても差し支えないこととしています。 - 接種に際しては、 次回の接種時期を必ず医師に確認し、スケジュールどおりに受けてください。いずれのワクチンも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

- 接種年齢及び接種間隔を守れなかった場合は定期接種の対象にならず、接種費用は有料(全額自己負担)となり、また、健康被害が生じた場合も予防接種法に基づく救済が受けられません。

- 新型コロナウイルスワクチンとHPVワクチンを含むその他のワクチンの同時接種はできません。新型コロナウイルスワクチンの接種前後にその他のワクチンを接種するには、13日以上の間隔をおく必要があります。

サーバリックス(2価)

HPV16型とHPV18型の2つの型に対して感染予防効果があります。

標準的な接種間隔

2回目の接種 1回目の接種から1か月以上の間隔をおく

3回目の接種 1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(※2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく)

標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種 1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※1)

3回目の接種 1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく(※2)

ガーダシル(4価)

HPV16型と18型に加えて尖圭コンジローマの原因となる6型、11型の4つの型に対して予防効果があります。

標準的な接種間隔

2回目の接種 1回目の接種から2か月以上の間隔をおく

3回目の接種 1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(2回目の接種から3か月以上の間隔をおく)

標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種 1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※3)

3回目の接種 2回目の接種から3か月以上の間隔をおく(※4)

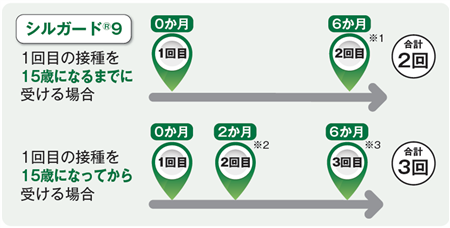

シルガード9(9価)

HPV16型と18型と尖圭コンジローマの原因となる6型、11型に加えて、31型、33型、45型、52型、58型に対して予防効果があります。

シルガード9で接種を開始する方は、1回目の接種を受けるときの年齢によって接種のスケジュールが異なり、合計2回または3回接種します。

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

1回目の接種を15歳の誕生日の前日までに受けた方は、合計2回の接種となります。

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満で接種した場合は、3回目の接種が必要になります。(※1)

1回目の接種を15歳になってから受ける場合

1回目の接種を15歳の誕生日以降に接種する場合は、合計3回の接種となります。

標準的な接種間隔

2回目の接種 1回目の接種から2か月以上の間隔をおく

3回目の接種 1回目の接種から6か月以上の間隔をおく(2回目の接種から3か月以上の間隔をおく)

標準的な接種間隔をとれない場合

2回目の接種 1回目の接種から1か月以上の間隔をおく(※2)

3回目の接種 2回目の接種から3か月以上の間隔をおく(※3)

HPVワクチンの相談窓口

接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(厚生労働省ホームページ)」を設置しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

また、茨城県では「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に症状が生じた方に対する相談窓口(茨城県ホームページ)」を設置しています。

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5276-9337

受付時間:平日午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

予防接種の救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

その他

Q&A